なぜ蜂蜜は切ないのか?──甘さの奥に潜む、静かな願い

日曜の朝、娘と一緒にホットケーキを焼いた。

ふわっと焼きあがった生地に、バターをのせて、

その上から、とろ〜りと蜂蜜を垂らす。

それを見ていた娘が言った。

「キラキラや〜!」

「ほんまやな」と返しながら、ふと手を止めた。

なんだろう、この感じ。

蜂蜜を見ていたら、胸の奥がじんわりしてくる。

甘くて、あたたかくて、でも少しだけ、切ない。

子どもの頃の記憶がよみがえる。

母親が作ってくれたホットケーキ、少し焦げていたけど嬉しかったあの朝。

あのときも、確かに蜂蜜がかかっていた。

…おかしいな。

砂糖ではこうならない。

バターでも、シロップでも、ケチャップでもこうはならない。

「なんで蜂蜜だけ、こんなにエモいんやろ?」

その違和感が、しばらく頭から離れなかった。

気になって、調べてみた。

調べていくうちに、少し泣きそうになった。

蜂蜜は、ただの甘味料ではなかった。

それは、小さな命が未来に託した、甘くて静かな祈りだった。

蜂蜜は、未来の誰かに託された甘さ

蜂蜜は、不思議だ。

甘さはあるけど、派手さはない。

砂糖のようにガツンと来るでもなく、

シロップのように主張してくるわけでもない。

でも、なぜか…あたたかくて、やさしい。

口に入れると、時間がゆっくり進みはじめる。

その理由は、たぶんこれなんだと思う。

蜂蜜は、“今”のために作られたものではない。

まだ見ぬ“未来”のために、蓄えられた甘さなのだ。

ミツバチたちは、花から蜜を集め、巣へ戻る。

それを仲間と受け渡しながら、何度も何度も口移しで濃縮し、

貯蔵し、乾燥させ、ようやく蜂蜜ができあがる。

──それは、ハチが生き延びるための保存食。

飢えや冬に備えて、ひたすら貯めるための甘さ。

そして、この貯蔵行動には、驚くべきスケールがある。

たとえば、山田養蜂場によれば、

ミツバチがたった1gの蜂蜜をつくるために、30,000個以上の花を訪れるという。

仮に、一般的な蜂蜜の瓶(500g)をつくるとすれば、

訪花数は 約1,500万回 にもなる計算だ。

1瓶の中に、1500万回分の出会い。

無数の飛行、何十匹どころか何千匹もの命の記憶。

そう思うと、

スプーンですくった蜂蜜が、ちょっと重く感じられた。

蜂蜜は、未来のハチたちのために遺された希望のしずく。

それが人間に見つかって、スプーンですくわれて、

ホットケーキの上にとろりと垂らされる。

──そりゃ、切なくもなる。

小さな羽音がつむぐ、やさしくも過酷な社会

働きバチたちは、朝から晩まで空を飛び、花から花へ。

1日に回る花の数は、およそ3000個。

え?3000個?

しかも毎日?しかも空を飛んで?徒歩じゃなくて“羽”で?

飛び込み営業でもメンタル折れる数だろ。

でも、ふと思った。

どうやって、そんなにたくさんの花を見つけているのか?

森の中、野原の中、花の場所なんてわからない。

Googleマップもなければ、誰かがピンを立ててくれるわけでもない。

もしかして…見つけた花は、独り占めしてる?

違った。彼らは、巣に戻ると踊るのだ。

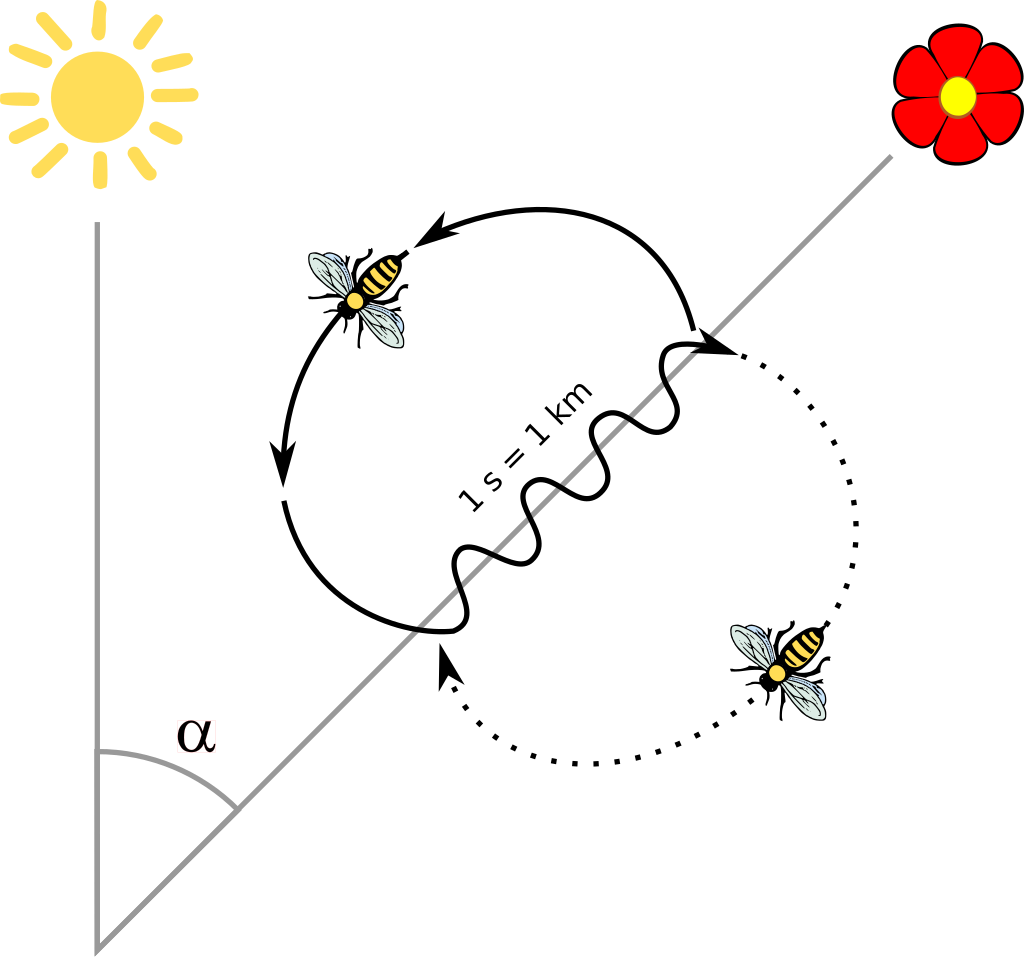

「8の字ダンス」で仲間に伝える

どの方向に、どれくらいの距離に、どれくらい蜜があるか。

それを全部、ダンスで共有する。

GPSでもWi-Fiでもない。

情報伝達手段:ダンス。

おしゃれすぎる。

普通、見つけたエサ場なんて、他人に教えたくないものだ。

でもハチは違う。

見つけたら、みんなに教える。みんなで生きるために。

この社会、ブラックだけど、美しい。

その美しさは極限労働から生まれている。

働きバチはすべてメス。

オスは交尾を終えると死ぬ。

女王のため、巣のため、未来のため。

ただ働き、そして静かに終わっていく。

そんな命の連なりが、瓶の中に詰まっているのだと思うと、

あの甘さに、少しだけ塩味が混じってくる気がした。

スプーン1杯に込められた命と記憶

ある資料には、こんなことが書いてあった。

それを読んだ瞬間、心がギュッとなった。

僕たちが何気なくパンに塗っているあの一口の下には、

誰かの“ぜんぶ”が詰まっている。

しかもその“ぜんぶ”は、派手なことではない。

朝、飛んで。

花にとまって。

蜜をもらって。

また巣に帰って。

次の仲間に伝えて。

そしてまた、飛び立つ。

それだけ。

でも、それだけを何千回も繰り返して、

ようやく集まるのが、あの一滴なのだ。

人間も、少し似ているかもしれない。

毎日、同じ駅に降りて、同じ道を歩いて、同じデスクで、同じ仕事をする。

誰にも気づかれない日々。

でも、そのひとつひとつが、誰かの「ちょっと甘い朝」になるのかもしれない。

蜂蜜は、小さな命の“繰り返し”の結晶だ。

同じことを、黙って続けた先にだけ残るもの。

だからこそ、蜂蜜は“記憶”とよく似ているのだと思う。

それは、甘くて静かな祈りだった

蜂蜜を口に入れると、ふっと何かを思い出すことがある。

昔の朝。

少し焦げたホットケーキ。

母親の笑顔。

まだ眠そうな自分。

テレビから流れていた音。

窓の外の青空。

蜂蜜には、記憶がよく似合う。

これは偶然ではない。

嗅覚と記憶は、脳の“海馬”という場所で深くつながっている

香りと記憶が結びつくその訳は、私たちの脳の仕組みに関係があります。

実は、人間の五感の中でも、香りを感じる嗅覚だけが、記憶をつかさどる「海馬」という脳の部位に、ほぼ直接的に信号を送ることができるのです。

だから、蜂蜜のやさしい香りは、

そのまま過去の自分と今の自分をつなぎとめてくれるのかもしれない。

その甘さに包まれるたびに思う。

この味は、今ここで終わるものではない。

過去から運ばれてきた、誰かの営みの続きなのだと思う。

小さな羽音の積み重ね。

花の数えきれない記憶。

誰かが、誰かのために遺した

やさしくて、粘り強くて、静かな営み。

だから、蜂蜜とは、

甘くて静かな祈りなのかもしれない。

今朝もホットケーキを焼いた。

娘が「もっとかけて!」と言うので、

蜂蜜をスプーンで多めにすくい、とろりと垂らした。

「キラキラや〜!」

その笑顔を見ながら思った。

この子もいつか、

この甘さの奥にある何かを感じる日が来るのかもしれない。

それまでは、せめて焦がさずに焼いてあげよう。

それが今の僕にできる、小さな祈りだと思った。