ポン・ヌフに学ぶ在り方──“新しい”って、なんやろな?

パリに「ポン・ヌフ(新しい橋)」っていう橋がある。

名前は“新しい橋”やけど、完成したのは1607年。

実はパリで一番古い橋らしい。どこが新しいねん。

そんなツッコミを心に抱えつつ調べてみたら、意外なことに気づいた。

人は「名前と中身がズレてても、ずっとそれを使い続ける」ことがある。しかも、そういうズレた名前ほど、なぜか愛されてたりする。

ポン・ヌフ。世界一有名な「詐称っぽい名前の橋」から、なんか元気をもらった話を聞いてほしい。

“新しい橋”の正体

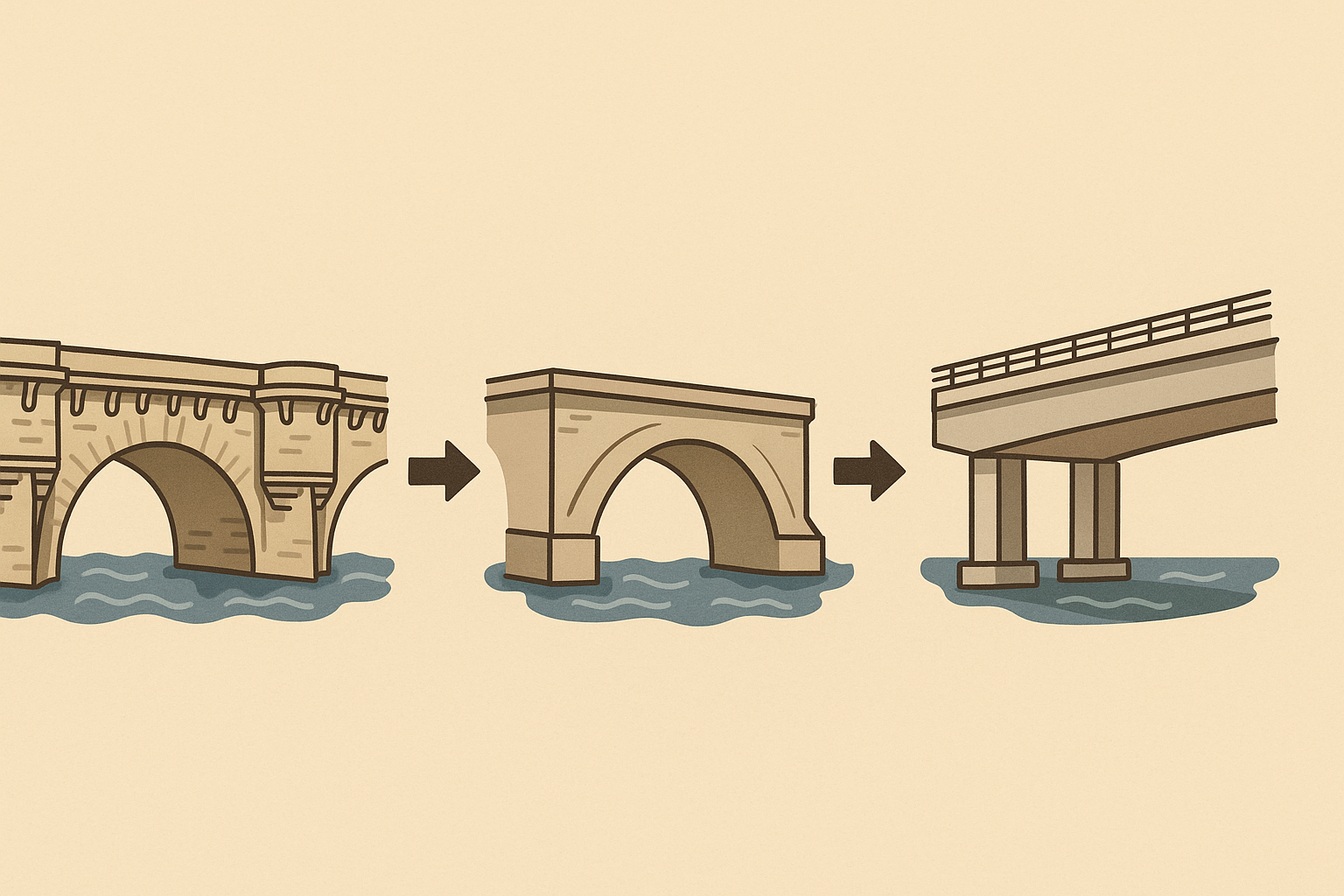

ポン・ヌフが「新しい」と言われたのは、名前の通り当時としては最先端の設計だったかららしい。

たとえば、

橋の上に建物を建てないという発想。

舗装された歩道があるという発想。

しっかりした橋脚で、長く使えるようにしたという発想。

今では当たり前に思えることでも、当時の橋にとってはめちゃくちゃ革命的だった。つまり、「今までの橋と違うことをした」=“新しい橋”やったわけやな。納得した。

ただ、問題はここからや。400年たって、他の橋も全部それをマネしたのに、ポン・ヌフだけが今も“新しい”って名乗ってる。いや、それ古いやろ。ええんか、それで。

「新しい」はいつまで“新しい”なのか?

「新発売」のラベルが3年くらい同じ商品についてること、あるよな?

「新宿」は全然新しくないし、「新成人」は2日で酔っ払って「ただの大人」になってる。新人は3ヶ月で「もう慣れた?」って聞かれるし。

“新しい”って、めちゃくちゃ短命な肩書きやと思う。

でも、ポン・ヌフはそんな“賞味期限”なんて気にせず、今も堂々と「新しい橋」として立ってる。むしろ、それを愛称として世界中の人に親しまれている。

この「ズレたまま受け入れられてる感じ」、なんか不思議やけど、ちょっとかっこよくない?

他人からどう見られるかより、自分がどう名乗るか。もしかしたら、そこに“新しさ”のヒントがあるのかもしれん。

よく考えたら、「新しい〇〇」って、だいたいずっと“新しい”まま売られてたりする。

うちの近所の「新鮮市場」は創業40年やし、「新商品」の棚に並んでるやつ、半年前からそこにある。新メニューって書かれたパスタ、週4で見てるわ。

結局、「新しい」って言葉は、“その瞬間”の真実じゃなくて、“なにかを始めようとする気持ち”を表してるのかもしれん。

つまり、新しさって「状態」やなくて「姿勢」。

変わりたいとか、進化したいとか、まだまだやれるって気持ちそのもの。

ポン・ヌフが“新しい橋”であり続けてるのも、もしかしたらそういう精神の話なんちゃうか。

ポン・ヌフに学ぶ、“新しいままでいる”という在り方

気がつけば、俺も「新人」って呼ばれなくなって久しい。 何をやっても「もう慣れてるでしょ?」って言われるし、「新しいこと始めました!」って言うと「また?」って返される。

でも、ポン・ヌフを見て思った。400年も経ってるのに、あの橋はいまだに“新しい”と名乗っている。

誰ももうツッコまない。「古いやん」とか言わない。

ただ、「新しい橋」として、堂々とそこにある。

新しさって、他人が決めるものやなくて、自分が持ち続ける姿勢なんちゃうかな。世間にどう言われようが、自分の中で「これは新しい挑戦や」と思えてるなら、それでええんちゃうか。

ポン・ヌフのように、外見は変わっても、内側で“更新し続ける”気持ちを持っていたい。

さいごに

今日もパリでは、最古の橋が「新しい橋」として立っている。

新生児も、新成人も、新人も── いつのまにか“新”が取れて、 ただの子ども、ただの大人、ただの社員になる。

でも、ポン・ヌフを見て思ったんよ。

新しいって、名乗り続けることやなくて、姿勢の話なんちゃうかって。

慣れても、古くなっても、 心のどこかに「今がはじまり」って思える自分でいたいな、って。